このコラムでは、臨床工学技士が医療現場を実際に経験した視点から、機器連携のご紹介をさせていただきます。

まず初めに、「臨床工学技士」とは?

厚生労働大臣の免許を受け、医師の指示のもとで生命維持管理装置の操作や保守点検を行う専門職のことで、この「生命維持管理装置」とは、呼吸・循環・代謝といった生命機能を代替・補助するための医療機器を指します。

(引用:臨床工学技士法第2条)

臨床工学技士の業務は次のように定められています。

- 医師の具体的な指示を受けて生命維持管理装置を操作する

- 保守点検については、医師の指示がなくても実施できる

- ほかの医療関係者と緊密に連携し、適正な医療の確保に努める

つまり、臨床工学技士とは「生命維持管理装置の操作・保守点検を担う専門職」です。

高度管理医療機器だけではない

生命維持管理装置は、医療機器のクラス分類で言えばクラスⅢ・Ⅳにあたる高度管理医療機器(人工呼吸器や透析装置など)ですが、実際にはクラスⅠ・Ⅱに分類される機器(電動式血圧計、心電計、超音波診断装置など)も修理点検や使用状況の把握などを目的に臨床工学技士の管理対象となるケースが多くあります。

表1:医療機器のクラス分類表

| クラス | リスクの程度 | 例 | |

| クラスI | 低リスク | 人体へのリスクが極めて低い | 体温計、血圧計(簡易型) |

| クラスII | 中リスク | 人体へのリスクが比較的低い | 電動式血圧計、超音波診断装置 |

| クラスIII | 高リスク | 人体へのリスクが比較的低い | 人工呼吸器、透析装置 |

| クラスIV | 最高リスク | 生命の維持に不可欠で、重大な影響を及ぼす可能性がある | 心臓ペースメーカー、人工心肺装置 |

機器管理の一元化が進む背景

これまでは医療機器の管理は病棟単位で行われており、修理や購入の判断も部署ごとに異なっていました。その結果、重複購入や在庫の過剰、修理対応の遅れ、さらには設備の稼働状況が把握しづらいといった課題が生じていました。

こうした課題を受け、「医療機器は臨床工学技士が一括で管理した方が、効率的かつ安全である」との考え方が広まり、多くの医療機関でクラス分類に関係なく一元管理体制の導入が進められるようになってきました。

現状把握と“見える化”の効果

一元管理の第一歩として、機器の現状把握(いわゆる「棚卸し」)が実施されます。

機器の機種・型番・シリアルナンバー、購入日や耐用年数、現在の配置場所や使用頻度などを洗い出していくなかで、故障したまま放置されていた機器や、使用実績がないまま保管されている機器、本来の使用場所とは異なる場所に移動されていた機器などが見つかることも少なくありません。こうした発見は、誤使用のリスクを防ぎ、安全性を確保するうえでも重要であり、臨床工学技士による機器管理の意義が改めて認識される場面でもあります。

さらに医療現場では、血圧計のマンシェットやSpO₂プローブ、エコージェル、心電図用紙など、医療機器の使用に必要な周辺物品の管理も求められます。これらを機器と合わせて管理することで、使用ミスの予防、無駄な購入の抑制、在庫の適正化といった運用上のメリットも得られます。

こうした背景を受け、SPD*¹物品の管理体制は施設によってさまざまですが、医療機器と医療資材を臨床工学技士が一体的に管理する体制を整える医療機関も、徐々に増えてきています。

*1「SPD」:Supply Processing and Distribution、医療機関で使用・消費される物品(医療材料、医薬品など)

管理の課題と、次に求められるもの

臨床工学技士が担う機器管理において、特に課題となるのが「リアルタイムな使用状況の把握」です。

実際に、いつ・どこで・どの患者に対して・誰が操作したのかといった情報は、看護記録に頼らざるを得ないケースが多く、トラブル発生時に正確な状況を後追いするのが困難な場面も少なくありません。

また、日常の業務ではアラーム対応に時間を要することもあり、アラームがどこで鳴っているのかを把握する術がなく、現場まで足を運び、確認・消音・処置するまでに時間がかかります。こうした状況が、迅速な対応を妨げる一因になっています。

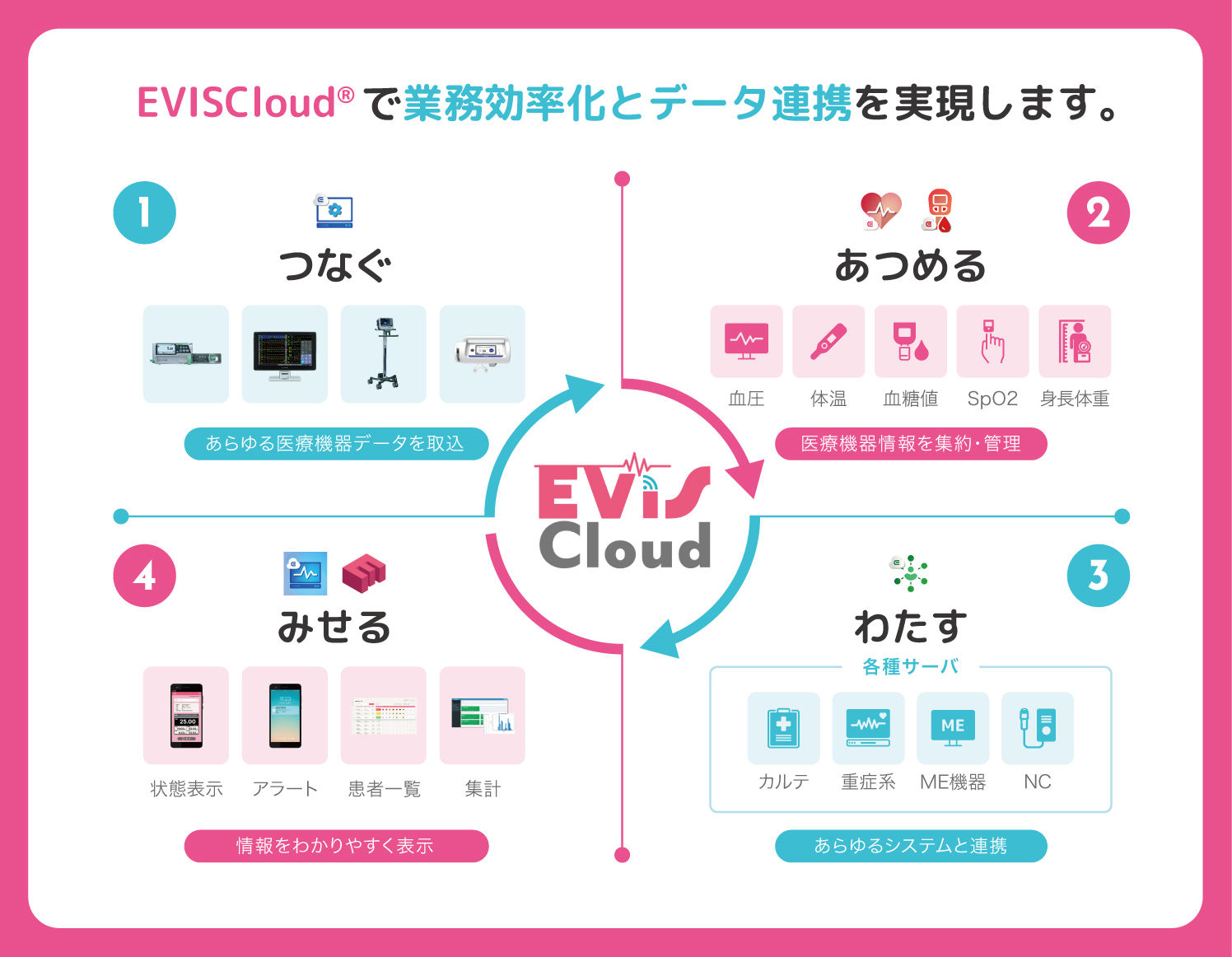

EVISCloudがもたらす“見える”管理

医療現場のあらゆるシステムに特化するイードクトルが手がけるEVISCloudは日本全国で大学病院をはじめ30以上もの医療現場で導入されているバイタル機器連携ソリューションです。EVISCloudでは、機器の設定値や稼働状況、使用した患者情報、操作スタッフの記録などを一元的に集約・可視化することができます。これにより、「誰が・どこで・どのように使ったのか」という情報を明確に把握でき、トラブル発生時の追跡や分析が格段にスムーズになります。

また、「どの機器を・いつ使ったのか」という機器の使用状態や配置状況も同時に分かるため、本当に求められている機器を、過不足なく適切な場所へ届けることが可能になり、無駄な買い足しや眠ったままの機器を減らすことにもつながります。

さらに、使用頻度や稼働状況のデータを活用することで、配置の見直しや最適化にも役立ち、「使いたいときに、使いたい場所にある」環境づくりをサポートします。

EVISCloudは、こうした資産管理や運用最適化に加えて、アラーム情報やナースコール通知などの情報も一元的に集約できます。どこで何のアラームが鳴っているのかを即座に把握できることで、対応の迅速化や情報の共有にもつながります。

現在は既存の機器管理システムと連携する形で運用されていますが、今後は貸出・返却・点検などの機能も備えた、より包括的なプラットフォームとしての進化が期待されています。

命を守るための、確かな管理を。

リアルタイムで情報が“見える”ことは、臨床工学技士の判断や対応を支える大きな助けになります。

それは、医療現場の安全性と効率を高めるために欠かせない要素です。

「管理」はただの業務ではありません。命を守るための土台です。

EVISCloudは、臨床工学技士が自信をもって医療機器管理に取り組める環境を提供します。