看護DXとは

昨今の日本における医療現場では、業務効率化や働き方改革が叫ばれるなか、医療DX(デジタル・トランスフォーメーション)・看護DXの推進が注目されています。看護分野でのデジタル・トランスフォーメーションのことを看護DXと呼び、現在日本が直面する看護師の深刻な人手不足の問題や、働き方改革にも直結する非常に重要なテーマです。

看護DX推進の背景と概要

…出典 厚生労働省資料「これからはじめる看護DX事例紹介」

https://www.mhlw.go.jp/content/001478134.pdf

⚫ 少子高齢化と労働人口減少に伴い、安定的な医療提供体制の維持やサービスの質向上に向け、医療現場におけるDXの推進が課題となっています。DXとは、単に紙媒体を電子化するだけでなく、デジタル技術を活用して業務プロセスや仕組みそのものを根本的に再構築し、新しい価値を創出することを指します。

⚫ 国が重要施策として掲げる「医療DX令和ビジョン2030」では、「全国医療情報プラットフォーム創設」や「電子カルテ情報の標準化」など、医療提供における質の均てん化や患者サービスの向上に向けた検討が始まっています。

⚫ なお、医療の質向上には以下5つの観点があり、これらは、看護の質の向上、看護師が安心した環境でケアを実施するためにも必要不可欠な観点であるとともに、看護現場のDXを進める上でも大切です。

①医療安全の向上

DXを活用して、診断や治療、ケアにおけるミスを防止するためのシステムを整備

②医療提供における質の均てん化

医療機関間での情報提供を促進し、地域差や偏りを軽減

③収支の改善

残業時間の短縮や適切な業務振り分け等により業務効率を向上させ支出抑制

④患者個人に応じた医療提供サービスの向上

患者の必要な情報や経験をタイムリーに提供し医療に対する患者の意向・ニーズ・価値等を提供

⑤職務満足度の向上

医療従事者の負担を減らし、働きやすい環境を構築。パートタイム勤務など多様な働き方を受け入れる体制を整備

⚫ 医療現場で患者の健康・安全を支える看護師の業務に関わるDXも待ったなしの状況となっています。

現在、看護現場では、看護記録や情報共有等の間接的な業務時間が長く、看護師の本来業務である療養上の世話や診療の補助等の、直接的なケアの時間確保が困難となっています。

⚫ 限られたマンパワーで安全かつ適切な看護提供体制を維持し、看護師の身体的・精神的負担を軽減するためにも、DXによる業務改革を推進することが求められています。

このように看護DXは、看護分野でデジタル技術を活用したり、IoT化したりすることで看護師の業務効率を改善し、患者ケアのサービスを向上させる取り組みのことを指します。また、患者ケアはもちろん、看護DXが進むことで、日常の業務負担が軽減し、医療現場における看護師の生産性が向上することも期待できます。

ナースコールの課題

看護DXが必要とされる医療システムは数多ありますが、ここではナースコールを一例に考えていきます。

患者が必要なときいつでもスイッチを押すことで、看護師を呼び出すことができるナースコール。しかしながら、昨今の看護業界における人手不足のなか、従来のナースコールシステムのままでは、さまざまな問題が山積しています。

例えば、国内でも多く利用されている有線ナースコールと院内PHS端末を使った入院患者の対応。そもそも、ナースコールは院内PHSと必ずしも連動しているものではないので、ナースコールの確認から訪室までに時間を要してしまいます。通話内容の記録が残らないため、騒がしい環境での聞き間違いなど情報伝達の正解性にも問題があり、また、なにかあった時に後々対応の適切性を検証することが困難となります。あわせて、親機付近には必ず人を配置しておく必要があり、業務が制限されるなど、決して効率の良いオペレーションとは言えません。そのため、各医療機関ではPHSからスマートフォンの端末への移行が進んでいます。

スマートフォンは記録が残るチャット機能や電子カルテの参照、患者さまのデータを入力するなど、通話機能に限らず多様な役割を果たします。さらに、病院情報システム(HIS)の端末としても使用でき、業務効率が改善されることも期待できます。

一方、スマートフォンの導入に際しては、適切な通信環境の整備が重要です。院内でのスマートフォンのデータ通信は無線LANを基本とするため、接続する端末が増えると、通信速度が低下したり、音声品質が悪化したりするリスクが潜みます。特に、緊急時の通話品質は必ず担保されなければなりません。安定したスマートフォンの運用のためには、インフラの選定が極めて重要と言えます。

医療機器との連携

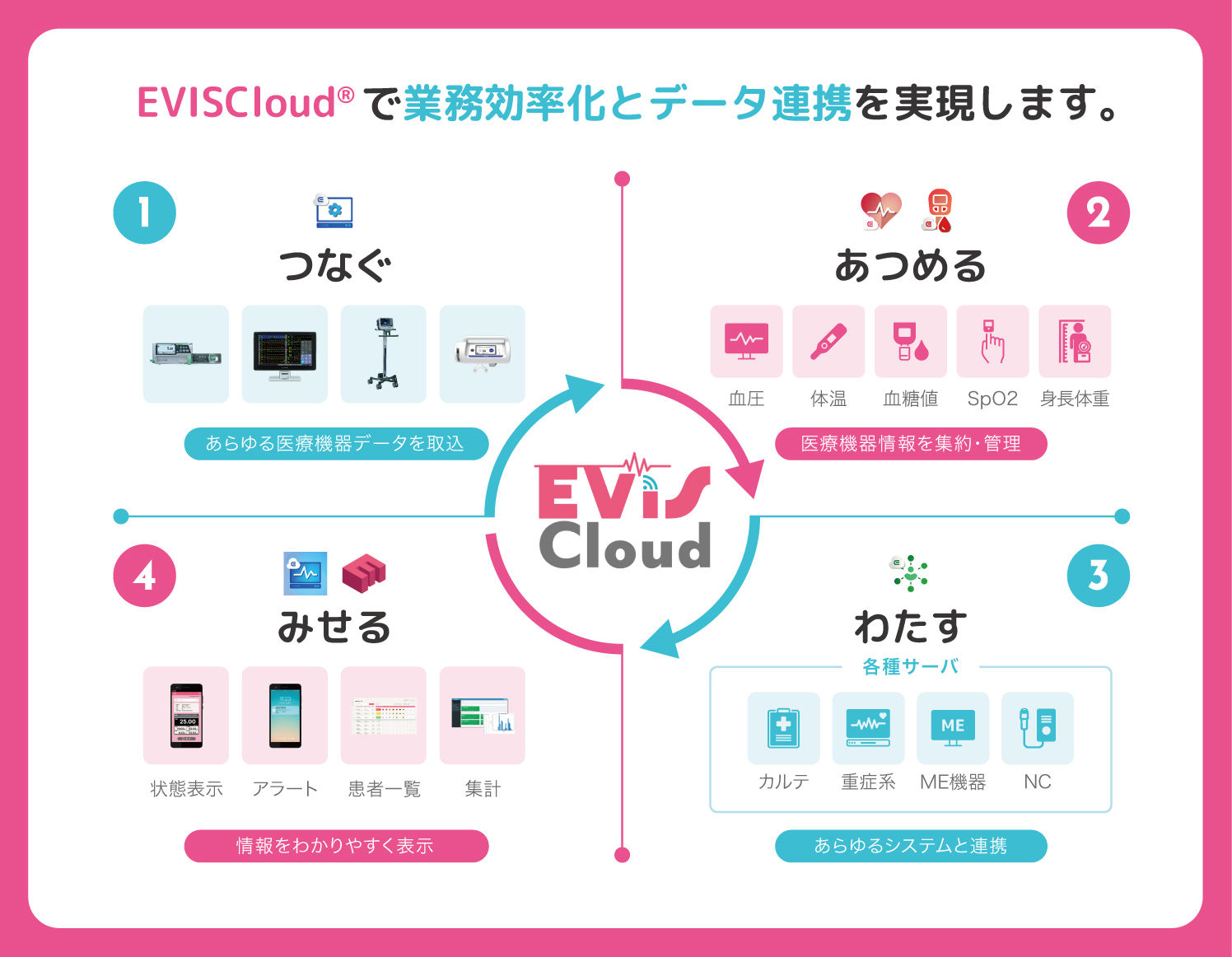

PHSやスマートフォンの連絡手段端末だけではなく、院内にあるさまざまな医療機器のスムーズな連携が医療・看護DXにおいては導入が急がれています。バイタル機器や輸液・シリンジポンプ、生体モニタ、身長・体重計などあらゆる医療機器のデータを取り込み、電子カルテやナースコールなど各種サーバにデータ連携することで、スタッフ間の情報共有もスムーズになり、口頭の伝達による時間削減や、伝達不足も防ぐことが可能となり、大幅な業務効率化が実現します。さらには、次のようなことも期待できるでしょう。

【安全性が担保される】

スマートフォンとさまざまな医療機器を連携すると、情報がリアルタイムに共有されるため、これまで起こっていたヒューマンエラーが減少、安全性が向上されます。

【医療の質が向上される】

患者の状況をリアルタイムで把握することができると、情報供給の最適化に繋がり、より最適な医療ケアを提供することが可能となります。

EVISCloudによる輸液ポンプとナースコールの連動<例>

医療現場のあらゆるシステムに特化するイードクトルが手がけるEVISCloudでは、前述したさまざまな課題を解決する機能を持つバイタル機器連携ソリューションです。

これまで集約に時間を要していたバイタルデータは、アプリで即時自動入力した後、電子カルテにデータを反映させることができます。これにより、記録時間の短縮、誤入力も防止します。また、あつめたデータはEVISCloud集計アプリ・EWSモニタリングツール・機器アラート上で見やすく業務活用できます。

ここでは、テルモ社製の輸液ポンプとケアコム社製ナースコールとの連携機能をご紹介いたします。

EVISCloudで支援できる看護DXに向けた取り組み

EVIS Cloudは、現在利用されているさまざまな医療機器メーカーやシステムなどをまたいで連携させることができ、バイタルデータやアラート連携、機器の状態確認を行えます。メーカーごとに必要な開発コストもEVISCloudはワンストップ開発が可能です。また、メーカーフリーにて機器選定を行うことができるので、病院様にてどのような運用でご利用されるかをご検討いただいた後、その内容に合わせたご提案をさせていただきます。導入後に機器変更される場合も、電子カルテの改修は不要です。

このように、ひとつの仕組みで多様なメーカーに対応が可能となるため、導入前から導入後まで一元化した看護DXを支援することが可能です。

医療専門製品を開発するイードクトルは、看護師や医療現場に耳を傾け、働き方改革の実現に向けたサポートを行います。導入についてのお問い合わせはお気軽にご相談ください。オンライン商談も可能です。